Die neue BBK/Prognos-Studie „Von der Kunst zu leben“ zeichnet ein nüchternes Bild der Lage bildender Künstler in Deutschland – und viele Ergebnisse treffen Fotografen ins Mark.

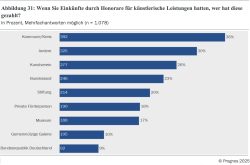

Rund 90 % der Befragten erzielen aus künstlerischer Arbeit weniger als 20.000 Euro pro Jahr; nur ein Fünftel bestreitet sein Einkommen überhaupt ausschließlich aus der Kunst. Der Lebensunterhalt speist sich häufig aus einem Mix: Lehre, Honorare für künstlerische Leistungen, Ankäufe durch Institutionen – plus nichtkünstlerische Jobs oder private Unterstützung. Kurz: Reine Kunst reicht selten, Mischkalkulation ist die Norm.

Für Fotografen hat das unmittelbare Folgen. Anders als bei Unikaten konkurriert künstlerische Fotografie mit einem ausgedehnten Editions- und Reproduktionsmarkt – und mit einem digitalen Publikum, das Bilder „kostenlos“ erwartet. Die Studie bestätigt den Shift: Selbstvermarktung und digitale Kanäle gewinnen an Bedeutung, während nur rund ein Drittel der Kunstschaffenden überhaupt von Galerien vertreten wird; Messepräsenz bleibt die Ausnahme. Wer heute Reichweite und Verkäufe will, baut parallel zur klassischen Ausstellungspraxis eigene Direktkanäle auf – Website, Newsletter, Social und Shop.

Die ökonomische Unsicherheit ist entsprechend groß: 79 % sehen sie als zentrale Herausforderung; 80 % fürchten den Wegfall von Förderprogrammen. Für Fotokünstler verschärft sich das durch zwei Faktoren: schwankende Editionserlöse und projektbasierte Förderlogik, die ihre Taktung vorgibt. Wer davon unabhängiger werden will, braucht planbare Ertragssäulen – etwa kontinuierliche Lehr- und Vermittlungsformate, Editionsserien mit klarer Preisarchitektur und langfristige Partnerschaften mit Häusern, Festivals und Sammlungen.

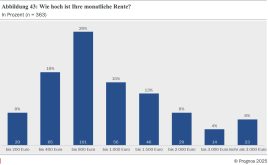

Ein kritischer Kipppunkt bleibt die soziale Absicherung. Die Künstlersozialkasse ist für viele das Sicherheitsnetz; zugleich führt das wiederholte Unterschreiten der Mindesteinnahmen (3.900 € p. a.) häufig zum Ausscheiden. Die niedrigen, volatilen Einkommen schlagen später auf die Rente durch: Über die Hälfte der Rentenbeziehenden liegt bei 0–800 € monatlich, deutlich unter dem gesamtdeutschen Schnitt. Für Fotografen heißt das: frühzeitig strategisch vorsorgen (betriebliche/private Bausteine), Auftrags- und Editionserträge verstetigen und bei Preiskalkulationen nicht unter Mindesthonorare rutschen – Sichtbarkeit ersetzt keine Absicherung.

Für die fotografische Praxis heißt das: Editionen sollten klar strukturiert sein – mit definierten Auflagen, Formaten und gegebenenfalls Proofs – und die Preise müssen konsequent steigen, sobald bestimmte Verkaufsschwellen erreicht sind. Galerien und Partner brauchen realistische Margen, denn „Friends and Family“-Preise unterminieren nicht nur den eigenen Markt, sondern die Preisstruktur insgesamt.

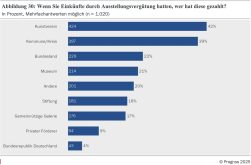

Institutionen eignen sich als Ankerkunden. Kunstvereine, Kommunen und Landkreise zahlen Ausstellungsvergütungen und Honorare; für Fotografie kommen zudem Stadtarchive, Museen mit Fotoschwerpunkt, Festivalverbünde und Stiftungen in Betracht. Wer hier proaktiv Vermittlungsangebote, Workshops, Sammlungskooperationen sowie Buch- und Ausstellungsbegleitungen entwickelt, schafft verlässliche Einnahmequellen und Beziehungen.

Gleichzeitig sollten Direkteinnahmen digital professionalisiert werden. Ein eigener Shop für Fine-Art-Prints, Bücher und kuratierte Bundles funktioniert nur, wenn Limitierungen transparent sind und Bezahlung sowie Versand reibungslos laufen. Der Newsletter bildet dabei den Hauptkanal für Verkäufe; soziale Medien dienen vor allem der Reichweite und nicht als primäre Kasse.

Als zweite tragende Säule empfiehlt sich die Lehre in Verbindung mit Community-Arbeit. Regelmäßig angebotene, kuratierte Formate – von Mentoring-Kohorten über Portfolio-Reviews bis zu Masterclasses mit begrenzten Plätzen – bringen planbare Erlöse und vertiefen zugleich die Beziehungen zu Sammlerinnen und Sammlern.

Auch im Kunstkontext müssen Rechte sauber bepreist werden. Nutzungen für Kataloge, Plakate, Presse und Online-Archive sollten vertraglich klar geregelt und vergütet sein; Verwertungsgesellschaften wie die VG Bild-Kunst sowie Ausstellungsvergütungen sollten konsequent genutzt werden.

Fördermittel wirken am besten mit Strategie statt Gießkanne. Wer Projekte als Abfolge aus Entwicklung, Ausstellung und Publikation denkt, kann Anträge aufeinander aufbauen und Produktionsreste sinnvoll in Folgeformate überführen.

Schließlich gilt es, Risiken zu streuen, ohne sich zu verzetteln. Eine robuste Kombination besteht aus Editionsverkäufen, institutionellen Honoraren und Lehre bzw. Vermittlung. Experimente mit NFTs, KI-Prints oder neuen Plattformen können zusätzliche Chancen eröffnen, sollten aber nicht die wirtschaftliche Grundlage tragen.

Einordnung für die Szene

Die Studie macht unmissverständlich klar: Der Großteil der Kunstschaffenden lebt unterhalb dessen, was in anderen Branchen als Basiseinkommen gilt – und das trotz hoher Qualifikation und Wochenarbeitszeiten, die häufig Vollzeit entsprechen. Für die Fotografie, deren Produktions- und Materialkosten oft vorfinanziert werden müssen, ist das besonders schmerzhaft. Gleichzeitig liegt genau hier die Hebelwirkung: Wer professionell in Editionen, Rechte, Direktvertrieb und institutionelle Beziehungen investiert, kann die Volatilität abfedern und die eigene Verhandlungsmacht erhöhen. Die Zahlen liefern die Argumente – gegenüber Partnern, Förderern und der Politik.

Policy-Takeaways

Ausstellungsvergütungen verbindlich machen und Budgets planbarer ausstatten – Fotografie ist oft publikumsstark, aber in Honoraren unterbewertet.

KSK-Zugang stabilisieren, Mindesteinkommensgrenze flexibler handhaben (projektbedingte Schwankungen), damit künstlerische Kontinuität möglich bleibt.

Digitale Selbstvermarktung fördern (Shops, Rechte-Know-how, Archivierung) – dort entstehen die zusätzlichen Ertragssäulen, die die Studie indirekt nahelegt.

Fazit: „Von der Kunst zu leben“ ist für Fotokünstler kein Widerspruch, sondern ein Organisationsprinzip. Die Studie liefert die Zahlen. Die Antworten: Preisklarheit, Editionshandwerk, institutionelle Anker, Direktvertrieb und Rechtekompetenz. Wer das zusammendenkt, verwandelt strukturelle Unsicherheit in planbare Praxis.