Ob Klimawandel, Genderidentität, Feminismus oder Postkolonialismus: In immer mehr kuratierten Gruppenausstellungen scheint der erzieherisch-didaktische Ansatz über dem rein künstlerischen zu liegen. Doch wem hilft das?

Das wollten wir wissen:

- Wie stehen Sie zu Fotoausstellungen, die sich mit den genannten Themen beschäftigen?

- Woran liegt es, dass es einen so starken Trend zu diesen Themen gibt?

- Welche Ausstellungen fanden Sie besonders gelungen und welche nicht?

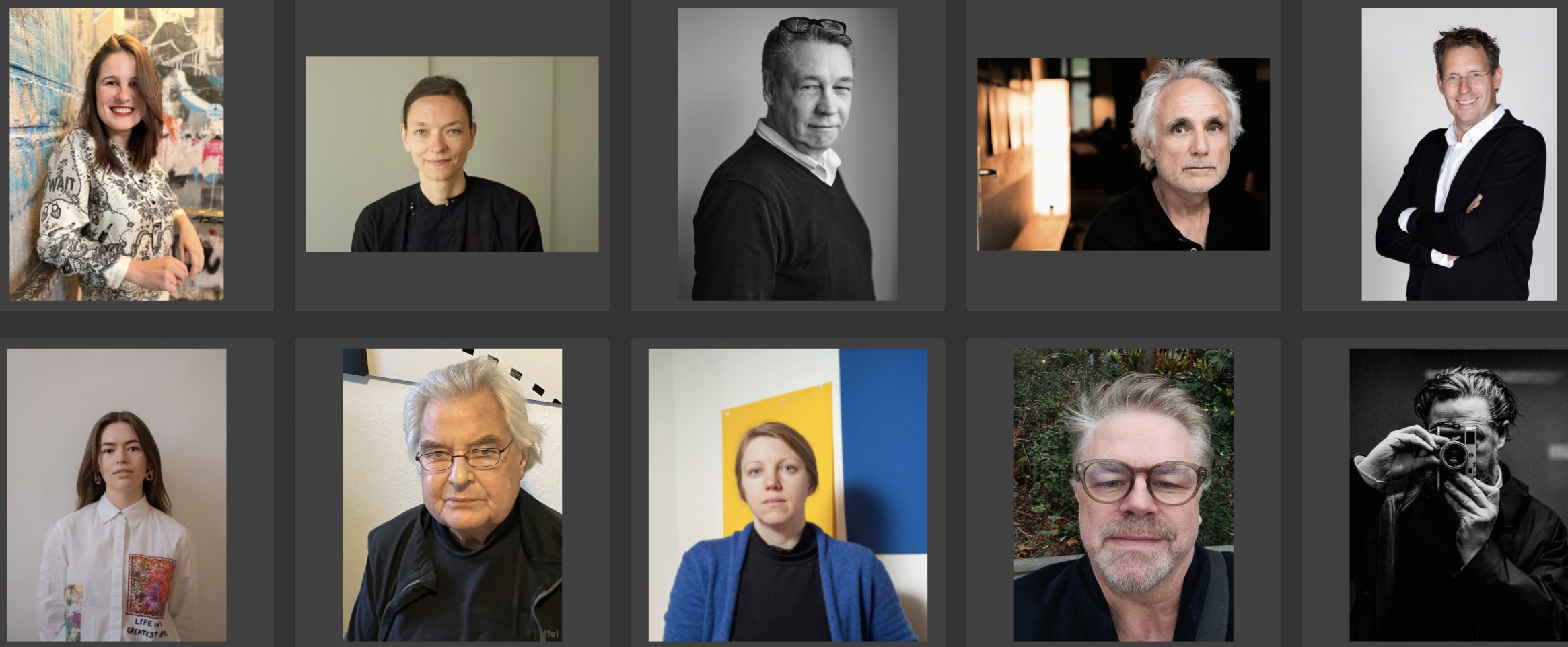

Peter Ortmann, Fotograf, peterortmann.com

Peter Ortmann, Fotograf, peterortmann.com

(Foto: Peter Ortmann)

1.

Fotoausstellungen zum Thema Klimawandel haben mich am stärksten beeindruckt. Von Sebastião Salgado bis hin zu sehr lokalen Projekten gehen Inhalt und Qualität der Bilder oft Hand in Hand.

Genderidentität empfinde ich als schwieriges Thema, da es für mich keine Rolle spielt, wie sich jemand im Spektrum definiert. Jeder soll das so handhaben können, wie er oder sie möchte.

Ich freue mich über jede Fotografin und jeden Fotografen, die gute Bilder machen – unabhängig vom Geschlecht. Gleichzeitig schätze ich sehr, dass immer mehr Frauen den Mut haben, ihre Geschichten zu erzählen, sie zu teilen und dafür Anerkennung zu erhalten. Ich hoffe, dass die Vivian Mayers dieser Welt heute die Möglichkeit haben, ihre Werke auszustellen und die Wertschätzung zu bekommen, die sie als Fotografinnen verdienen.

Als Belgier bin ich der Meinung, dass unsere Museen in Brüssel das koloniale Erbe sehr gut aufarbeiten. Rein fotografische Zugänge halte ich bei diesem Thema jedoch für zu schwach und für Jugendliche vermutlich schlichtweg zu wenig ansprechend. Bilder sind heute nur ein Medium unter vielen in der multimedialen Welt.

2.

Fotoausstellungen mit edukativem Anspruch können einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie komplexe Fragestellungen visualisieren und neue Denkanstöße geben. Künstlerische Ansätze ermöglichen es zudem, politische Inhalte emotional und visuell erfahrbar zu machen. So können stereotype Rollenbilder, Diskriminierung oder Umweltprobleme sichtbar gemacht und hinterfragt werden. Abgesehen vom Thema „Klimawandel“ erscheinen mir viele Ausstellungen zu den anderen Bereichen jedoch eher wie plakative Aufhänger, die in erster Linie nach Aufmerksamkeit streben. Gute Bilder sollten für sich sprechen.

3.

Besonders beeindruckt hat mich „Amazonia – Photographies by Sebastião Salgado“ im Palais des Papes in Avignon 2022. Seine Fotografie und sein Engagement sind bemerkenswert, die Ausstellung selbst war nachhaltig bewegend. Die kolonialen und historischen Themen in den offiziellen Ausstellungen in Arles fand ich dagegen fade und wenig inspirierend. Bei den Rencontres d’Arles erwarte ich mir kreative und auch experimentelle Ansätze. Hier in Ostbelgien wurde dieses Jahr der „Feminist IKOB Art Prize“ vergeben. Herlinde Raeman zeigte dort eine sehr persönliche Schwarz-Weiß-Serie. Die Bilder selbst gefielen mir sehr, doch nicht einmal die Museumsführung konnte mir erklären, warum diese Reihe als „feministisch“ gelten soll.

Auf der letzten Photo Brussels präsentierte Joëlle Van Autreve eine Serie mit zwei Frauen. Uns wurde viel über Spannung, häusliche Gewalt und gesellschaftliche Kontexte erläutert. Dennoch konnte ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass ich eigentlich zwei Tänzerinnen beim Ausdruckstanz sah, die lediglich fotografiert wurden. Kurz gesagt: Es gab nur wenige Ausstellungen zu diesen Themen, die ich wirklich weiterempfehlen könnte.

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Autor und Fotograf, yogeshwar.de

Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist, Autor und Fotograf, yogeshwar.de

(Foto: Ramon Haindl)

1.

Ich kann nicht beurteilen, ob diese erzieherisch-didaktischen Ansätze im Vordergrund stehen. Bei einigen ist es offensichtlich, aber in der Breite der Fotoausstellungen, die es gibt, würde ich das bezweifeln.

Aber es gibt diese Komponente und dieser erzieherisch-didaktische Ansatz ist momentan eher in einem Zeitgeist und zeigt sich in vielen verschiedenen Sparten der Kunst, egal ob Theater oder Comedy. Das ist ein Trend, bei dem Kunst ein bisschen abgelöst wird durch Aktionismus oder durch eine Botschaft. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass es auch darum geht, dass sich Künstler politisch korrekt verhalten innerhalb einer bestimmten Gruppe, der sie dadurch zugehörig sind.

Meiner Meinung nach sollte eine Kunstausstellung immer zuerst Kunst im Vordergrund haben. Diese Kunst kann manchmal menschliches Schicksal in einer gewissen Zeitlosigkeit zeigen. Das ist die Stärke der großartigen Kunst. Das sind die Wahrheiten, die nicht nur heute, sondern auch vorgestern schon gültig waren.

2.

Ich glaube, es liegt an der Umbruchsphase, in der wir uns gerade befinden und in der Gesellschaften ihren Kompass offenbar verlieren. Das ist nicht nur bei uns so, sondern auch in anderen Ländern, die sehr gegensätzliche polarisierte Strömungen erleben. Also Demokratie oder Autokratie. Die Frage von Nationalismus oder globaler Sicht. Die Frage der Nachhaltigkeit und der Industrie. Ich könnte diese Themenreihen fortsetzen.

Manchmal habe ich den Eindruck, dass aus dieser Verlorenheit zuerst versucht wird, die eigene Zielsetzung zu zementieren. Die einen sagen, Nachhaltigkeit ist das Wichtigste und Klimawandel wird angeführt. Und die andere Fraktion stellt sich hin und sagt, ökonomische Aspekte sind wichtig und sie sind die Voraussetzung für funktionierende Sozialsysteme. Wir erleben diese Debatten überall und sie gehen immer mit Weltbildern einher.

Gleichzeitig haben Kunstausstellungen eine ganz andere Motorik, weil sie den Kriterien des Kunstmarktes entsprechen. Im Kontext einer Gesellschaft, die viele Debatten hat, werden diese Debatten in der Kunst gar nicht tiefer geführt.

3.

Für mich hat zuletzt die Arbeit über Pompeji von Hans-Georg Esch herausgestochen, weil man einen neuen Blick auf etwas eigentlich Altes bekommt. Das ist sehr spannend. Oder die Arbeit „Cameraselfies“ von Jürgen Novotny. Der hat alte Kameras genommen, die sich selbst fotografieren. Das ist insofern spannend, weil man an ihnen so viel obsolete Technik und den Verlauf der Zeit sehen kann.

Ich glaube an der Stelle aber auch, dass wir umdenken müssen, denn wenn wir heute von Fotoausstellung sprechen, müssen wir die Frage stellen, über was wir eigentlich sprechen. Geht es um Ausstellungen mit Vernissage und Bildern an der Wand? Schließlich gibt es eine Menge Fotoausstellungen auch in der Welt von Instagram. Auch hier merken wir diesen kompletten Umbruch in der Rezeptionskultur. Heute muss man sich auch immer fragen: Wo findet das statt? Die Grammatik einer klassischen Ausstellung wird konfrontiert mit einer Welt, die anders funktioniert. Diese Umbrüche finden auf allen Ebenen statt. Wir sind eine Lost Society, oder positiv formuliert: Wir befinden uns in einer Scharnierzeit, in denen wir vieles nochmal neu und anders denken können.

Vielleicht landen wir dabei in eine Art Detox-Fotografie. Es gibt ja jetzt schon einen Retro-Trend zur authentischen, analogen Fotografie und zur Einzigartigkeit, in der nichts retuschiert wird, weil alles echt sein soll. Vielleicht wird es ein bisschen so sein wie mit Nahrungsmitteln. In den 1970er Jahren gab es jeden Pudding in jeder Farbe, aber synthetisch. Irgendwann gab es diesen interessanten Schritt zurück nach vorn, wo man zumindest bei Lebensmitteln sagte, nein, das muss regional sein und ohne Zusatzstoffe und so weiter. Und vielleicht werden wir so eine Art Bio-Fotografie irgendwann haben, ohne Zusatzstoffe. Das wäre doch eine interessante Entwicklung.

Raimund Stecker, Kunsthistoriker

Raimund Stecker, Kunsthistoriker

(Foto: Philip Steinhoff)

1.

Man muss unterscheiden zwischen Foto- und Kunstausstellungen. Fotografiert wird alles, von jedem und für jeden Zweck. Dass es dann aber eine Ausstellung von Christopher Thomas im Kloster Knechtsteden gibt, die, organisiert von der Stiftung zur Förderung der Leprahilfe, primär einen charitativen Horizont spannt, birgt eine Überraschung. Denn schaut man seine Fotos (gemeinsam ausgestellt mit Zeichnungen Tisa von der Schulenburgs) mit einem kunstgeschulten Auge, werden aus den erwarteten Nur-Dokumenten, bildlichen Nur-Zeugnissen und historischen Nur-Belegen dialogfähige Betrachtungssubjekte. Das Künstlerische tritt in den Vordergrund und überhöht den Inhalt zum gültigen Bild. Das Bild gewinnt an Präsenz, nicht „nur“ das Sujet. Erst dann interessieren mich Fotoausstellungen zu den oben genannten Themen. Wird dies nicht erreicht, bleiben Fotoausstellungen uninteressante Agitation, Tagespolitik und Propaganda.

2.

Die Kunstfrage wird seit 1968 ff nicht mehr hinreichend gestellt. Simple Kommunikabilität hat trainingbedürftige Kennerschaft verdrängt. Einen Stream zu hören bedarf eines Touches auf dem Screen, Klavier zu spielen täglicher Übung. Kunst als Kunst zu erkennen setzt aber Kennerschaft und permanentes Sehen und Wiedersehen voraus. Einfacher Geschmack reicht nicht. Doch die Zeit wird sich derzeit nicht genommen. Also tendiert man zu gewöhnlichen Themen, zu solchen, über die auch in den sozialen Netzwerken „Daumen hoch, Daumen runter“ kommuniziert wird. Die Niederschwelligkeit unserer ästhetischen Erziehung zeitigt halt ihre Folgen. Donald Trump hat leider Gründe dafür, zu fordern, dass die öffentliche Architektur „beautiful again“ werden soll – auch wenn seine Schlussfolgerungen irrig sind. Dereinst fühlte man den Stoff für den zu kaufenden Anzug, schmeckte die Qualität des Weins oder erkannte die von Bildern. Heute reichen Label, Etikett und Brand. Daran liegt es! Doch machen wir uns nichts vor: Herrschende sitzen nicht nur an den Schalthebeln der wirtschaftlich-politischen Macht, sondern wirkliche Kenner auch an denen der Kunst. Ein privater Sammler wie beispielsweise Volker Kahmen, der einen Teil des Grundstocks der Getty-Sammlung in Malibu zusammengetragen hat, überragt die populistisch als überwunden denunzierte Kennerschaft. Trends sind bloße Mode, Ersatzbefriedung für oberflächliche Ignoranten!

3.

Nur einige gelungene aus den letzten 12 Monaten – Unbedeutendes müssen wir wieder lernen zu verschweigen: Die oben bereits erwähnte von Christopher Thomas mit Tisa von der Schulenburg im Kloster Knechtsteden. Clegg & Guttmann in der Konschthal Esch in Luxemburg. Thomas Wredes „Gletscher“ bei Bernhard Knaus in Frankfurt. Die letzte Ausstellung Christoph Danelzik-Brüggemanns zu Fotografinnen in Düsseldorf. Und – pardon! – „Pompeji“ von Hans Georg Esch in der aedes-Gallery in Berlin, zu der ich das Buch mitherausgegeben habe.

Rolf Sachsse, Autor, Kurator, Berater, rolfsachsse.de

Rolf Sachsse, Autor, Kurator, Berater, rolfsachsse.de

(Foto: Rolf Sachsse)

1.

In seinem neuen Buch stellt Wolfgang Ullrich die These auf, dass die Aufgabe von Kunst nicht mehr in der Schaffung autonomer, ästhetischer Welten liegt, sondern, wie es der Titel suggeriert, in „Identifikation und Empowerment“. Das ist die eine Seite der Medaille: Kunst kann und sollte sich nie selbst genügen – wahrscheinlich war das schon immer so, nur haben wir das seit der Romantik als paralleler Erscheinung zur maschinellen Industrialisierung und der Etablierung technischer Medien wie eben Fotografie und Film vergessen. Die andere Seite besteht darin, dass die Wertschöpfung ästhetischer Prozesse – man kann sie Kunst nennen, muss es aber nicht – sich gerade nicht linear und effektiv vorhersagen lässt. Kurzum: Man merkt die Absicht und ist verstimmt.

Das vorausgesetzt, erscheinen mir Ausstellungen, die sich mit den genannten Themen als Grundlage heutigen Menschseins beschäftigen, durchaus sinnvoll und oft auch befriedigend. Das können Großprojekte wie „Zur Nachahmung empfohlen“, kuratiert von Adrienne Goehler, die von 2010 bis 2023 durch 17 Städte in aller Welt tourte genauso sein wie die persönliche Präsentation von Cheryl McIntosh „Unveiling Humanity: The Colors of Discrimination“ im Bonner Frauenmuseum 2024. Allerdings sind dies alles keine Foto-Ausstellungen, sondern Ausstellungen, in denen es unter anderem Fotografien zu sehen gibt. Für mich vertragen die genannten Themen eine mediale Einengung also eher nicht.

Es ist dieselbe Einengung wie in der Debatte um Fotobücher oder Bücher mit Fotografie: schlicht überflüssig. Fotografie spielt in künstlerischen Prozessen, wie auch Ullrichs Buch zeigt, eine eminent wichtige Rolle, aber sie ist ein Medium wie der Algorithmus im Computer Game, und da produzieren Open World Structures mindestens genauso viele Bilder wie die Smartphones dieser Welt. Nach digitalen Ausstellungsangeboten ist hier nicht gefragt worden: Für Fragen der Gender-Identität sind sie mindestens ebenso wichtig wie real begehbare Räume, und Fotografien sind Bild- wie Informationsträger, manchmal werden sie sogar zu Kunst.

2.

Wer Gisela Paraks großartige wissenschaftliche Abhandlungen zum ‚Documerica‘-Projekt anfangs der 1970er Jahre gelesen hat, weiß, dass beispielsweise ökologische Themen die Fotografie nahezu seit Anfang an begleiten. Der Bericht des Club of Rome 1972 hat bei zahllosen Künstler*innen intensive Auseinandersetzungen mit den eigenen Bedingungen von Leben und Arbeit in Gang gesetzt – den Klimawandel gibt es schon sehr lange, gerade auch in der Kunst, nur wird er derzeit deutlicher spürbar, und der Konsens, dass da etwas sichtbar gemacht werden muss, ist weit verbreitet, wenn man auch nicht wirklich weiß, was dieses ‚etwas‘ ist. Das gilt für alle Themen, die hier erwähnt sind.

Das Gute am Medium Fotografie ist seine geringe Flüchtigkeit; man kann Bilder sammeln, verstecken, wiederfinden und neu aufbereiten. Gender-Themen und Postkolonialismus haben eine weltweite Suche nach vergessenen Archiven in Gang gesetzt, und jede Woche kommt eine aufregende Neu- oder Alt-Entdeckung hinzu. Diese setzen wiederum neue Betrachtungen in Gang – etwa zur Rolle der weiblichen Arbeitskräfte in den großen Bildagenturen wie Magnum oder BlackStar, die zwar nicht selbst fotografierten, aber den „großen Meistern“ (alle männlich) der Zunft zuarbeiteten. Henri Cartier-Bresson wäre ohne Übersetzerin keine zwei Schritte weit in China vorangekommen; Inge Morath lernte dagegen die Sprache, bevor sie dort hinflog – solche Themen in Ausstellungen und Büchern, in Symposien und Online-Angeboten aufzubereiten, ist unglaublich reizvoll.

Selbstredend sind diese Themen nicht nur durch den – bei mir professionell geprägten – Blick der Geschichtsschreibung zu sehen, sondern gerade auch aktuell: Von den rund 100 Präsentationen der Kölner „Photoszene“ 2025 dürften sicher ein Drittel mit Gender-Themen und je ein Fünftel mit postkolonialen sowie ökologischen Themen aus der Jetztzeit besetzt gewesen sein. Und auch die historischen Bilder wurden dabei neu sortiert, und ja: Alles sind Fotoausstellungen gewesen. Die Frage nach der Kunst stellt sich dann eher im Sinn der eingangs zitierten These von Wolfgang Ullrich: Vieles sollte Aufmerksamkeit für diese Themen erzeugen, Anderes konnte alte Themen neu bewerten, und wenn es die Betrachter*innen bewegt hat, dann mag es Kunst gewesen sein.

3.

Ausstellungen zu Gender-Themen schaue ich viele an, sehe mich aber nicht als Jemand, der hier fundierte Kritik üben kann. Bei postkolonialen Themen habe ich gelernt, mich auf sehr detaillierte Einzelforschungen zu konzentrieren, weil nur so für mich Informationswege und mediale Übertragungen von Stereotypen und Vorurteilen nachvollziehbar sind – beispielsweise bis hin in die polizeilichen Vorgaben biometrischer Passbilder. Gelegentlich hat es gute Übersichtspräsentationen zu diesem Thema gegeben, etwa „I wish there was colour, I wish there was sound“, 2024 im Nederlands Fotomuseum Rotterdam. Spannend sind eher noch lokale Eingrenzungen in diesem Komplex, etwa die Portrait-Studios der 1970er Jahre in „Spirit of Lagos“, die 2024 in London gezeigt wurden.

Der Klimawandel ist sicherlich durch Sebastião Salgado in die Szene der Blockbuster-Fotoausstellungen eingeführt worden. Edward Burtynsky dürfte nun sein ehrenvoller Nachfolger sein, der sogar im politisch problematischen Istanbul ausstellen darf, in den schönen Räumen der Borusan Contemporary ab Oktober 2025. Monografische Präsentationen mit ökologisch wichtigen Fotografien hat es für mich immer wieder gegeben: 2010 Alex MacLean in Saarbrücken oder 2018 „Artefakte“ von J. Henry Fair im Naturkundemuseum Berlin. Die größte und insgesamt eindrucksvollste Zusammenstellung zu diesem Thema war sicher „Civilization“ 2025 in der Kunsthalle München mit etwa 100 fotografischen Positionen in über 150 Bildern – beim Besuch wurde ich den Film „Koyaanisqatsi“ von Godfrey Reggio samt Soundtrack von Philip Glass in meinem Kopf nicht mehr los. Das Thema ist also alt, uralt.

Daniel Blochwitz, Fotografie-Kurator und Fotograf

Daniel Blochwitz, Fotografie-Kurator und Fotograf

(Foto: AFSAD, 2025)

1.

Ich würde mich selbst als einen sehr politischen Menschen bezeichnen und engagiere mich als solcher seit fast vierzig Jahren. Auch meine Ausstellungen wurden mitunter als “politisch” betrachtet, selbst wenn sie nicht explizit so gemeint waren. Meine allererste Ausstellung, die ich zusammen mit meiner damaligen Professorin Barbara Jo Revelle in der Galerie der Universität kuratierte, trug übrigens und bezeichnenderweise den Titel “When Art Has Politics”. Als Kurator, der in der DDR aufgewachsen ist, unterscheide ich jedoch klar zwischen politisch und dem, was Sie “erzieherisch-didaktisch” nennen. Politisch wirke ich dann, wenn Ausstellungen Menschen dazu ermutigen, Haltung einzunehmen oder zu überdenken, vor allem aber auch aktiv am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Dagegen schaffen “erzieherisch-didaktische” Ansätze oft eine Distanz und ein Gefälle. Sie haben den Effekt der Abgrenzung zwischen den Ausstellungsmachenden und Teilen des Publikums, da sie nicht nur Kontext und zusätzliche Informationen bieten, sondern oft auch eine eng gefasste “richtige Lesart” vorgeben. Viele Ausstellungsbesuchende fühlen sich dadurch nicht selten bevormundet und den gesellschaftlichen Realitäten gegenüber ohnmächtig. Das hat dann oft den entgegengesetzten Effekt, der mit der Ausstellung beabsichtigt war. Als politisch gesinnter Kurator stehen mir die Themen Klimawandel, Genderidentität, Feminismus, und Postkolonialismus nahe, aber nicht nur die. Viele heutige Ausstellungen hierzu betrachte ich dennoch kritisch, da sie den Zeitgeist in der Kunstszene oft nur affirmieren, ohne eine tiefere und nachhaltige Wirkung zu entfalten – nicht zuletzt, weil der Kunstbetrieb selbst zutiefst widersprüchlich zwischen Schein und Sein agiert. Er ist sprachlich und kulturell so kodiert, dass er oft klar entlang von ausgesuchten Identitätsmerkmalen oder Klasse trennt, hat einen unverhältnismässigen Ressourcenverbrauch, stützt (sich auf) diskriminierende Netzwerke, wirkt gentrifizierend und dient nicht selten dem Artwashing.

2.

Ich sehe dies nicht als Trend – und schon gar nicht als besonders starken Trend: Gesellschaftlich relevante Themen finden seit jeher Widerhall in fotografischen Positionen und Ausstellungen. Diesem Medium ist ja besonders zu eigen, Gegenwart und Zeitgeschehen abzubilden – man möchte seine gesellschaftliche Einmischung fast medienspezifisch nennen. In jedem Fall finde ich es gut, dass dies seit Jahrzehnten eine feste Konstante bildet. Was sich dagegen in den letzten Jahren wohl verändert hat, ist die Verlagerung, weg von einer kollektiven Wahrnehmung der Problem- und Themenfelder sowie deren Auswirkungen hin zu einer individuellen und damit subjektiveren. Diese geht aufgrund einer fortschreitenden Neoliberalisierung einher mit der rasanten Polarisierung in der Gesellschaft und dem Fokus auf Gegenwart bei gleichzeitigem Verlust von Zukunftsvisionen. Sowohl Fotografierende als auch Ausstellungsmachende nehmen die Welt vermehrt aus einer einseitigen Perspektive wahr. Das Resultat sind dann Bilder und Ausstellungen, die sich stark ähneln und so den Eindruck eines vermeintlichen “Trends” erwecken. In anderen Worten, was fehlt, ist ein Pluralismus der Perspektiven und Weltbilder. Hinzu kommt, dass der generationsübergreifende Austausch von Wissen und Erkenntnissen ins Stocken geraten ist. Eine alternde Baby-Boomer-Generation konnte noch einen langen Marsch durch die Institutionen antreten und hat—dort angekommen—bis ins hohe Arbeitsalter an ihren Positionen festgehalten. So lange, dass quasi die zahlenmäßig kleine, umbruchsgebeutelte Generation X übersprungen wurde und stattdessen die nachfolgenden Millennials die nun frei werdenden Plätze übergangslos übernahmen. Dieser Mangel an zeitlicher Überschneidung—und damit gemeinsamer Arbeit, Erfahrungen und Erkenntnisse—führt jedoch dazu, dass der Anschluss bei genau diesen wichtigen Themen verlorengeht und man gewissermaßen wieder von Null beginnt. So als hätte ihnen niemand den Weg bereitet. Als stünden sie auf niemandens Schultern.

3.

Einzelne Ausstellungen möchte ich in diesem Kontext ungern benennen, doch in der Regel finde ich solche besonders gelungen, die mich überraschen und durch Erkenntnisgewinn oder eine Perspektivverschiebung mein Weltbild neu kalibrieren lassen. Am ehesten geschieht das für mich auf größeren Ausstellungen – allen voran auf Biennalen. Weniger beeindruckend finde ich Ausstellungen, die hohe Vorwissenshürden aufbauen, nur um dann Banalitäten zu verhandeln – oder die sich in einem hedonistischen Zeitgeist erschöpfen.

Klaus Honnef, Autor und Kurator, klaushonnef.de

Klaus Honnef, Autor und Kurator, klaushonnef.de

(Foto: Damian Zimmermann)

1.

Niemandem. Allenfalls dem schlechten Gewissen, derjenigen, die lieber reden als etwas tun. Diese Ausstellungen sind ein Missverständnis, weil sie den Anspruch der Wand – Galerie, Museum – ignorieren, die auf „Kunst“ im kollektiven Verständnis geeicht ist. Und unter diesem Anspruch fallen die meisten Bilder sozusagen von den Wänden. Sie gehören in die Magazine, weil die meisten keinen Mehrwert zu dem liefern, was ohnehin alle wissen.

2.

Es sind Modethemen. Und Ausdruck des schlechten Gewissens der Kunstinstitute, wenig zur Änderung der Verhältnisse leisten zu können. Faktisch ersetzen sie nur künstlerische Reflexion durch pure Illustration.

3.

Weil ich so viel Prügel bezogen habe, dass ich die Bilder von Anne Geddes im „Neuen Kunstmuseum Tübingen“ mit hinreißenden Babys, die bereits als „Menschen“ dargestellt werden, für eine Entdeckung in der Fotografie halte und sie entsprechend gewürdigt habe. Der Hase und andere Tiere sind in Deutschland künstlerisches Kunst-Gut, Babys haben nicht einmal ein künstlerisches Genre geschaffen. Gerne hätte ich die Ausstellung über die ästhetische Methode von Bernd und Hilla Becher nominiert, habe sie aber noch nicht gesehen.

Heide Häusler, Kunsthistorikerin und Geschäftsführerin Internationale Photoszene Köln, photoszene.de

Heide Häusler, Kunsthistorikerin und Geschäftsführerin Internationale Photoszene Köln, photoszene.de

(Foto: Damian Zimmermann)

1.

Ich unterstütze diesen Ansatz! Mir selbst liegen Themenausstellungen auch mehr, die sich kulturhistorisch ausbreiten können und sich im Bereich der visuellen Kulturen aufhalten. Fotografie hat ja immer schon einen ganz starken Bezug zu der sie umgebenden Wirklichkeit. Über die Jahrzehnte hat sich diese Wechselwirkung verankert. Ich glaube nicht, dass das jetzt mehr ist. Es kommt einem ggf nur so vor, weil sich die Themen eben in Magazintiteln, Podcastfolgen, neuen Dokuserien, Romanen, Symposien oder Demos ins Unendliche spiegeln.

Problematisch finde ich Themenausstellungen nur dann, wenn man allzu schnell merkt, dass künstlerische Positionen herangezogen werden, um eine kuratorische Idee zu untermauern oder zu beweisen und ihnen die Eigenständigkeit genommen wird. Und: Ich glaube, dass alles in Bewegung ist und wir den Peak an den in der Frage genannten thematischen Klammern auch bald schon hinter uns haben.

2.

Die gesamte Medienbranche ist in einer massiven Transformation. Die Felder, aus denen sich Menschen ihre tagesaktuellen Informationen ziehen, sind disparat und längst nicht mehr linear. Personalisierte Algorithmen sortieren Interessantes und Wesentliches, kein Printmagazin ohne entsprechende App, Social-Media-Kanal oder Podcast. Das Überangebot ist ein heilloses Durcheinander, ein babylonisches Stimmengewirr. Dass sich da das ein oder andere Thema in ruhigere Räume wie die eines Museums oder einer Kunsthalle zurückzieht bzw hineingezogen wird, halte ich für eine fast schon logische Schlussfolgerung. Museen sind in einer ebenso starken Transformation begriffen und gerade in Kürzungsdebatten noch stärker als bisher dazu gezwungen, ein Haus für die Menschen, für die Gesellschaft, für Alle zu sein. Sie müssen ihre Relevanz tagtäglich beweisen oder ausbauen und das geht eben besser über Themenausstellungen bzw mit Themen, die unmittelbar in die Alltagsrealität der Menschen rüberreichen.

Aber es ist nicht so, dass es immer mehr wird oder andere Ausstellungen nicht stattfinden. Die gibt es schon noch auch, aber haben es wiederum nicht so einfach in der berichtenden Presse.

3.

Die Rencontres Arles haben dieses Jahr ja einige dieser Themen sogar zu Ausstellungskategorien gemacht. So gab es unter dem Titel „Counter-Voices“ eine Vielzahl an Ausstellungen, die zeitgenössische Fotografie aus Australien oder z.b. Brasilien zeigte, in denen Fragestellungen nach Herkunft, Identität oder Geschlecht mitschwangen. Das hat sehr viel Freude gemacht, Neues zu entdecken und mir völlig unbekannte Künstler:innen kennenzulernen. Da standen die Themen noch nicht mal im Vordergrund – aber boten Anlass. Gleichzeitig fällt mir immer öfter auf, dass die fotografischen Bilder in solchen Themenausstellungen bisweilen nur noch Stichwortgeber sind und Geschichten erzählen, die recht zügig auch ohne das Bild weitererzählt werden können. Man verlässt dann den Ausstellungsraum mit ziemlich vielen neuen Gedanken und Informationen – das eigentliche Bild ist bei der Ankunft zu Hause dann fast schon verblasst. Das nehme ich aber nun nicht als Grund dafür zu sagen, dass die Ausstellung schlecht war oder nicht gelungen. Die Fokussierung auf die genannten Themen passiert ja auch schon sehr oft schon während der Ausbildungszeiten an den Hochschulen und Akademien – die Facetten persönlichster Anliegen in dieser heutigen Zeit ist zu einem wesentlichen Ausdrucksformat künstlerischer Praxis geworden. Dem wollten wir ja auch in unserer eigenen Produktion „Feelings & Photography“ beim Photoszene-Festival selbst nachgehen.

Alexander Hagmann, Podcaster und Herausgeber von dieMotive, diemotive.de

Alexander Hagmann, Podcaster und Herausgeber von dieMotive, diemotive.de

(Foto: Melina Mörsdorf)

1.

Ich stehe ihnen mit derselben Neugier gegenüber wie jeder anderen Ausstellung auch. Klimawandel, Genderidentität, Feminismus oder Postkolonialismus sind gesellschaftlich zentrale Fragen, es ist selbstverständlich, dass Kunst sie aufgreift. Künstlerische wie kuratorische Entscheidungen in diesem Feld sind Ausdruck von Autorität und Verantwortung und bedürfen keiner Rechtfertigung.

Sollten sich Künstler:innen verstärkt mit diesen Themen beschäftigen, ist das Teil ihrer künstlerischen Freiheit und nicht Gegenstand einer Bewertung. Gleiches gilt für kuratorisches Handeln. Kunst ist kein Schonraum, sondern ein Ort der Auseinandersetzung. Und genau deshalb gehören gesellschaftlich relevante Fragen dorthin.

Aber natürlich mag ich auch lieber die 500. Ausstellung mit zeitgenössischen, leicht unscharfen Schwarzweiß-Porträts. Analog fotografiert, am besten auf 4×5 Inch, fein auf Barytpapier abgezogen. Noch schnell ein Pseudokonzept mit Fake-Relevanz dazu, fertig. Da geht einem ja inhaltlich das Herz auf. Nicht.

2.

Die Frage sagt zunächst mehr über den Fragesteller aus als über die Themen selbst. Ein „Trend“ lässt sich schwer objektiv nachweisen und hängt oft mit Wahrnehmungsverzerrungen zusammen. Wer Ausstellungen als „erzieherisch-didaktisch“ empfindet, meint meist: Das passt nicht in mein Weltbild. Insofern ist der Zusammenhang zu genau diesen Themen fraglich.

Die sogenannte Frequenzillusion, also die Tendenz, etwas häufiger wahrzunehmen, sobald man einmal darauf achtet, könnte erklären, warum manche meinen, es gäbe einen überproportional starken Fokus auf Klimawandel, Genderidentität, Feminismus oder Postkolonialismus. Dass diese Themen in Ausstellungen präsent sind, ist letztlich positiv: Sie sind gesellschaftlich relevant und verdienen Aufmerksamkeit.

Besonders Ausstellungen zum Klimawandel sind mir bisher eher selten begegnet – davon könnte es gerne noch mehr geben. Meine kühne Behauptung: Der Anteil an Ausstellungen, die eines dieser Themen zur Grundlage haben, liegt prozentual bezogen auf alle Ausstellungen unter fünf Prozent. Belegen kann ich das ebenso wenig wie die Existenz eines Trends.

3.

Mir ist keine Ausstellung bewusst in Erinnerung geblieben, die ausschließlich einem der genannten Themen gewidmet war. Diese Fragen durchziehen vielmehr zahlreiche künstlerische Arbeiten in unterschiedlicher Intensität – mal deutlicher, mal subtiler. Daher fällt es schwer, einzelne Ausstellungen gesondert hervorzuheben. Wie bei allen möglichen Inhalten künstlerischer Arbeit gilt: Es gibt gelungene und weniger gelungene Umsetzungen, aber die Qualität lässt sich nicht am Thema selbst festmachen – weder bei Einzelarbeiten noch bei Gruppenausstellungen.